どうも、りーずです。

Windows環境でPythonのバージョン・パッケージ管理にはuvを使おうという自分的メモです。

僕は趣味でPythonを使う際のバージョン管理は長らくPipenvを使っていました。

実際 pipenv は分かりやすく今でも特に不満はないのですが

uvというPythonのパッケージ管理ツールがこれからの主流になりそうなので

インストールや使い方等のメモです。

(この記事では Windows11環境でPythonを使うことを想定します。)

プログラミングというのは「環境構築」のほうが難しいという傾向がありまして、

プログラミングをするための「環境構築」さえ出来てしまえば後は意外とラクだったりします。

自分は pipenv に到達するまでに非常に大変な道のりを歩んできたので、それをオススメとして公開していました。

ただ、流石に情報が古くなってきたので、uvにバトンタッチします。

インストールについて

まずはuvのインストール。公式サイトを参考にしましょう。

上記サイトのInstallationの章にインストール方法(コマンド)が記載されています。

コマンドを数個実行するだけで使えるようになるはずです。

powershell -ExecutionPolicy ByPass -c "irm https://astral.sh/uv/install.ps1 | iex"

上記のようなコマンドですね。

確か実行ポリシーを変更したりする必要があったと思うので、実行しつつ調べてみてください。

uv自体のアップデート・pythonインストールまわりのコマンド

uv self update:uv自体のアップデート

uv python install :インストール可能な最新の安定版Pythonをダウンロード

uv python install 3.11:特定のバージョンのPythonを指定してインストールする

uv python list:現在インストール済みのPythonとインストール可能なバージョン一覧を表示

実際にプロジェクト用のフォルダを作ってプロジェクトを作成、開発する手順:

【uvで作業を開始する系のコマンド】

mkdir new-project:新しいプロジェクト用のフォルダを作成

cd new-project:フォルダに入る

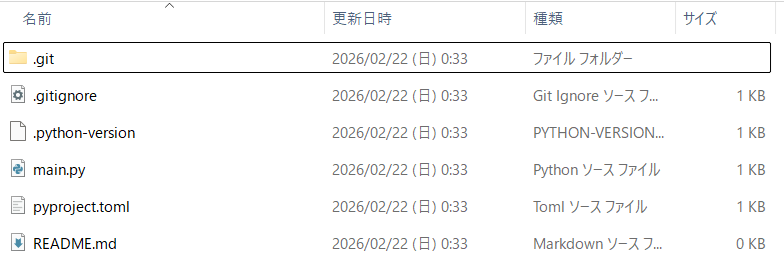

uv init:uvでのPythonの管理を開始

あとはこれを修正していけばOK。

main.py にプログラムを書いていきましょう。

【ライブラリ系】

uv add ライブラリ名:ライブラリの追加

uv remove ライブラリ名:ライブラリの削除

uv tree:どのライブラリがどのライブラリを必要として入っているかが分かる

uv sync:未使用のライブラリを掃除する

【実行系】

uv run main.py:プログラムの実行

uv run python :仮想環境のPythonコマンドを実行

uv run python --version:つまりこれは本来の python --version と同じ意味(仮想環境内のPythonのバージョンを確認している)

uv run pip list:現在のフォルダ用の仮想環境にインストールされているライブラリをリスト表示

以上、ざっくり uv を使うための備忘録でした。

何かの参考にどうぞ。

(逐次更新します)